Introduction

La communication entre les scientifiques, la société et les politicien.ne.s se doit d’être fluide, rapide et efficace pour lutter contre les grands enjeux environnementaux auxquels nous faisons face. Les scientifiques œuvrent à établir les faits, la société manifeste ses attentes et le gouvernement agit. Or, les disciplines scientifiques ne sont pas toutes égales à cet égard. Nous documentions dans les pages de la première édition du Climatoscope un déficit croissant de communication entre la science du climat et celle de la biodiversité (Legagneux et al. 2019)(1). Alors que le changement climatique fait la nouvelle, voire qu’il détermine une partie de l’agenda public, et que l’attention médiatique qu’il suscite croît proportionnellement avec le développement de la connaissance scientifique, l’attention portée à la crise de la biodiversité demeure négligeable et déconnectée de la recherche.

Plusieurs hypothèses sont proposées pour expliquer ce déficit de communication : la biodiversité est un concept diffus, difficile à représenter au quotidien, les aspects catastrophiques du changement climatique sont plus vendeurs auprès des médias, les conséquences économiques sont plus faciles à évaluer, etc. Il est difficile de rassembler dans un message cohérent différents problèmes tels que l’extinction du caribou forestier, la surpêche dans le Golfe du Saint-Laurent, l’envahissement de nos cours d’eau par les moules zébrées ou encore la progression vers le nord de la tique à pattes noires et la maladie de Lyme. Comment communiquer les enjeux de biodiversité, notamment avec les changements climatiques en toile de fond, afin de mobiliser la société et faciliter la prise de décisions nécessaires pour résoudre cette crise?

Toute la complexité du changement climatique a été remarquablement résumée en un seul chiffre, comme un slogan dans une campagne publicitaire : 2,0 °C. Il s’agit de la cible fixée pour le réchauffement planétaire lors de l’Accord de Paris pour limiter les conséquences négatives sur l’humain et l’environnement. Ce chiffre tire son origine de différentes études scientifiques et un rapport spécifique du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) étudie les conséquences d’un réchauffement qui se limiterait à 1,5 °C (IPCC, 2018)(2). Mais c’est d’abord et avant tout un concept de marketing, simple et facile à représenter dans l’esprit du public. Cela facilite aussi la mesure et le suivi. Mais quel serait le chiffre pour la biodiversité?

La biodiversité est la variété de la vie sous toutes ces formes. Elle se décline d’une infinité de façons, toutes plus originales les unes que les autres. C’est la diversité des adaptations à la complexité de l’environnement où la vie s’est développée, des sources thermales à plusieurs milliers de mètres de profondeur dans les océans jusqu’aux conditions de froid extrême des pôles. C’est la diversité génétique, la diversité des espèces, la diversité des écosystèmes. L’évolution est un processus fantastique qui, contrairement aux principes fondamentaux de thermodynamique qui tendent à augmenter le désordre, augmente la complexité de la vie au fil du temps. Alors comment résumer en un seul chiffre la crise qui menace toute cette diversité et les différents services qu’elle nous procure?

Un chiffre a percé en 2019, il a fait grand bruit et il serait susceptible de symboliser adéquatement le problème : 1 million d’espèces. Annoncé en mai 2019 dans le tout premier rapport du Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES, voir l’Encadré 1)(3), ce chiffre seul parvient peut-être à résumer la crise. Il représente le nombre d’espèces susceptibles de disparaître à court terme en raison des actions humaines.

D’où vient cette estimation? Cet article a pour objectif de présenter la science qui permet d’en faire le calcul, d’évaluer son incertitude et aussi son interprétation dans le tout premier rapport de l’IPBES.

Comment estimer le nombre d’extinctions

Pour estimer les pertes de biodiversité, il faut d’abord parvenir à déterminer combien d’espèces de plantes, de vertébrés, d’invertébrés, de champignons et de bactéries existent sur la Terre. Bien que cela puisse paraître simple, cette quantité demeure difficile à établir par les scientifiques (Costello et al. 2013)(4). Certaines espèces sont extrêmement rares et de nouvelles sont découvertes chaque année. La systématique, la branche de la biologie qui établit les relations évolutives entre les espèces, est constamment en mouvement avec l’amélioration des connaissances en génétique. Ainsi, il arrive régulièrement que des espèces bien décrites apparaissent comme des ensembles d’espèces « cryptiques », soit des espèces impossibles à différencier au moyen de méthodes morphologiques traditionnelles. On rapporte actuellement 224 244 espèces de plantes ayant été décrites et 1 124 516 animaux. Chaque année, un nombre impressionnant de nouvelles espèces sont décrites, de sorte que ce chiffre augmente constamment. Ainsi, utilisant le taux de découvertes de nouvelles espèces, Mora et al. (2011)(5) estiment à plus ou moins 314 600 espèces de plantes et 9 920 000 le nombre d’espèces animales qui peuplent la planète. Même au Québec, où il est très rare de décrire de nouvelles espèces (des invertébrés pour la plupart), nous ne disposons pas des moyens pour évaluer le nombre d’espèces actuellement présentes sur le territoire.

S’il est déjà difficile d’établir le nombre d’espèces à travers le monde, documenter les extinctions est encore moins accessible. Le processus d’extinction est habituellement graduel, précédé d’une longue période où l’espèce est à très faible abondance. Les individus sont rares, difficiles à identifier. Certaines extinctions récentes ont été documentées avec l’observation directe de la mort du dernier individu de l’espèce : la tortue géante des Galapagos, le dodo de l’île Maurice, la tourte voyageuse en Amérique du Nord. Ces observations sont des exceptions plutôt que la norme; ce sont habituellement des espèces emblématiques qui attirent l’attention, parfois les derniers spécimens sont en captivité dans des jardins zoologiques. Certaines populations sont aussi suivies rigoureusement, telles que le Caribou de la Gaspésie pour lequel les expert.e.s font un décompte précis des individus chaque année. Ces suivis démographiques sont exigeants, coûteux et accessibles seulement pour certaines régions et pour des organismes relativement faciles à observer. Or, très peu de cas d’extinctions correspondent à cette situation et il faut par conséquent faire appel à des méthodes alternatives d’estimation.

Au Canada, les espèces menacées d’extinction ont un statut de protection encadré par la Loi sur les espèces en péril. L’évaluation du statut des espèces est révisée régulièrement par les expert.e.s impliqué.e.s dans le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSÉPAC) et le gouvernement fédéral en fait la désignation. À titre d’exemple, en juin 2020, le statut de la baleine noire est passé d’« espèce menacée » à « espèce en danger de disparition ». Cette évaluation est le résultat d’une concertation entre expert.e.s, basée sur une source hétérogène d’information, incluant les observations d’occurrence, les suivis démographiques et les aires de répartition. Ce sont plus de 500 espèces au Canada qui ont un statut particulier, une vingtaine a disparu du territoire ou est globalement éteinte. L’organisation International Union for Conservation of Nature (IUCN) réalise une évaluation similaire à l’échelle globale, avec plus de 30 000 espèces qui ont un statut particulier.

Souvent, une espèce menacée est observée par des scientifiques, professionnel.le.s et amateur.rice.s, puis cette observation cesse pendant une certaine période de temps. Comment parvient-on à établir qu’une espèce est éteinte et le moment où cette extinction est survenue? Des méthodes statistiques ont été développées pour calculer la probabilité qu’une espèce soit éteinte et évaluer la date la plus probable de cet événement. Un exemple controversé bien connu d’extinction est celui du Pic à bec ivoire, une espèce emblématique trouvée dans les forêts du sud des États-Unis. Son extinction fait l’objet de nombreuses spéculations en raison d’observations contestées par des ornithologues amateur.rice.s. Les dernières observations crédibles de l’espèce ont été réalisées en 1939 (voir la Figure 1A). À l’aide d’une méthode statistique basée sur l’observation d’un processus de Poisson, on estime à 95 % les chances que l’espèce se soit éteinte au plus tard en 1948. L’ajout d’observations controversées à l’analyse modifie cette estimation, que l’on place aux environs de 2011.

Bien qu’elle soit rigoureuse, transparente et basée sur une théorie statistique bien développée, cette méthodologie est difficilement accessible pour les espèces peu ou pas documentées. D’autres méthodes ont donc été développées afin d’estimer les taux d’extinctions pour de larges régions sujettes à des pressions anthropiques. La méthode la plus largement employée encore aujourd’hui se base sur une observation de longue date voulant que la richesse en espèces augmente systématiquement avec la superficie de la région. La relation aire-espèces a été documentée pour la première fois en 1922 par Arrhenius et, depuis, elle a été observée pour les plantes, vertébrés, invertébrés et micro-organismes sur l’ensemble des biomes. On l’utilise d’abord pour estimer le nombre d’espèces au sein d’une région, ensuite sur l’ensemble de la planète. La relation est d’abord calibrée sur des observations empiriques et ensuite extrapolée pour un territoire entier (voir l’exemple avec la Réserve Écologique des Montagnes Vertes à la Figure 1B). Par la suite, comme la perte d’habitat est la perturbation anthropique la plus dévastatrice pour la biodiversité (en particulier pour les espèces rares et endémiques, comme celles retrouvées en forêt tropicale), on retranche une portion de la superficie du territoire. La différence entre ces chiffres est utilisée pour estimer le nombre d’espèces susceptibles de s’éteindre. Une étude de Thomas et al. en 2004 a adapté cette méthode pour estimer les extinctions susceptibles de survenir à la suite des changements climatiques et a obtenu des taux comparables à ceux proposés. Bien que fortement contestée, cette étude est arrivée à une estimation comparable à celle de l’IPBES et du million d’espèces. L’utilisation de la relation aire-espèces est néanmoins l’objet de débats étant donné que les espèces ne disparaissent pas immédiatement après la destruction de l’habitat; une idée affectueusement nommée dette d’extinction. Cette dette d’extinction pourrait être courante et se régler de nombreuses années après la perturbation (voir Talluto et al. 2018 pour une application aux arbres de l’Amérique du Nord)(6).

Retour sur le rapport de l’IPBES

L’IPBES fonctionne sur un modèle similaire à celui du GIEC. Des expert.e.s sont réuni.e.s au sein de différents comités pour rédiger une synthèse de la connaissance scientifique sur des thèmes spécifiques. La synthèse fait ensuite l’objet d’un résumé destiné aux décideurs politiques et le rapport final est au cœur des négociations. L’ampleur du travail pour la biodiversité est colossale; on y traite notamment de la contribution de la nature à la société, des causes des changements de biodiversité, des objectifs de conservation et des capacités à la protéger (voir l’Encadré 2 pour un résumé des messages principaux du premier rapport).

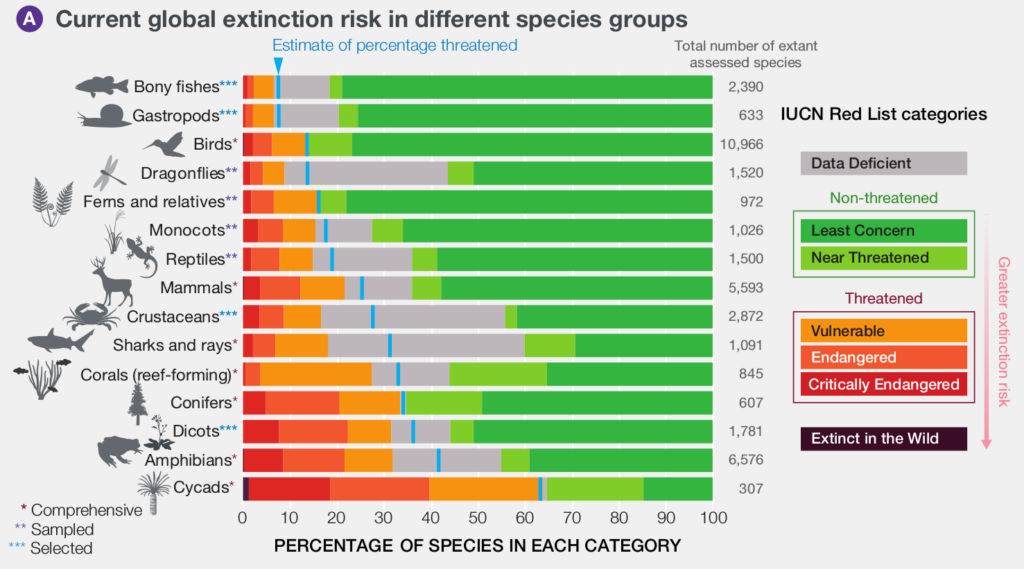

Le premier rapport de l’IPBES s’est concentré essentiellement sur les évaluations de risques d’extinction réalisées par l’IUCN pour différents groupes d’organismes. On y compare le nombre d’espèces menacées à la diversité estimée pour faire une projection des extinctions totales (un extrait du rapport est présenté à la Figure 2). Ainsi, on évalue que ce sont les cycads (des plantes préhistoriques) qui ont le taux le plus élevé d’extinctions probables (63,16 % des espèces documentées), suivis des amphibiens (41,49 %), des plantes à fleurs (36,14 %), des conifères (40,55 %), des coraux (32,91 %) et des requins (18,99 %). Les groupes moins menacés incluent les poissons osseux (7,41 %), les gastéropodes (7,52 %) et les oiseaux (13,47 %).

La biodiversité ne faisant pas partie des priorités gouvernementales de la plupart des nations, les réseaux d’observation et les programmes de suivis sont rares et pour la plupart en démarrage (voir l’Encadré 3 pour le Québec). Il est donc plus facile pour l’IPBES de suivre les changements environnementaux qui sont à l’origine des pertes de biodiversité, que les changements de biodiversité eux-mêmes. Il n’est pas surprenant d’y constater que l’extraction de ressources naturelles atteint un niveau sans précédent, tout comme l’accumulation de déchets. Le changement d’utilisation du territoire, largement dicté par l’agriculture, la foresterie et l’urbanisation, constitue la principale menace à la biodiversité terrestre. Pour les milieux marins, c’est la pêche qui a le plus d’impacts sur la biodiversité. Au quartet endiablé (destruction d’habitats, surexploitation, pollution, introduction d’espèces exotiques) qui a provoqué une majorité des disparitions, s’ajoute aujourd’hui l’interaction avec les changements climatiques. Ces impacts sont déjà perceptibles sur la vie, à toutes les échelles d’organisation.

Avec ces différents constats, l’IPBES parvient finalement à estimer le nombre d’espèces en péril, susceptibles de disparaître complètement à court et moyen terme. Le 1 million d’espèces est d’abord un concept de marketing, mais c’est aussi le résultat d’une importante synthèse de la connaissance scientifique. Le calcul est très simple, tiré des chiffres présentés à la Figure 2. On estime grossièrement, pour les fins du calcul et ignorant le débat à ce sujet, qu’il y a au minimum 8 millions d’espèces végétales et animales sur la planète. En multipliant la proportion d’espèces menacées à la diversité estimée pour chacun des groupes, on arrive à une estimation du nombre d’espèces menacées de l’ordre du million.

Des précautions sont nécessairement de mise lors de l’interprétation de ce chiffre. Il s’agit d’abord d’une estimation, très loin des mesures quantitatives exigées habituellement par la science. Ce chiffre est basé sur une connaissance de quelques espèces et sur des extrapolations à l’échelle du globe. On pourrait surestimer les risques d’extinction, la vie démontrant une remarquable plasticité et capacité à s’adapter à des conditions adverses. À l’inverse, l’estimation des 8 millions d’espèces au total est souvent contestée, sous-estimant la diversité réelle, ce qui pourrait pousser l’estimation des extinctions à la hausse. De surcroît, les statuts établis par l’IUCN concernent les espèces connues, alors qu’on en sait peu des espèces très rares et endémiques, et évidemment rien des espèces qui n’ont pas encore été documentées. Il n’y a aucun intervalle de confiance sur le taux d’extinction.

Mais plutôt que de critiquer et reléguer aux oubliettes cette évaluation des extinctions, les spécialistes de la biodiversité devraient prendre cette incertitude comme l’un des principaux défis scientifiques des prochaines années : comment développer des méthodes pour améliorer le degré de confiance de nos estimations de la biodiversité et de ses changements?

Conclusion

Une des forces de la méthodologie du GIEC, reprise par l’IPBES, est l’évaluation de la certitude dans ses conclusions. Chacun des énoncés dans le résumé pour les décideurs politiques est assisté d’une mention sur le degré de confiance. À titre d’exemple, l’énoncé concernant le taux d’extinction est [traduction libre] « Le taux global d’extinction des espèces est déjà de dix à plusieurs centaines de fois supérieur au taux moyen sur les dix derniers milliers d’années et il est en accélération ». Cet énoncé est accompagné de la mention « établi mais incomplet ». Cette évaluation se base sur des faits, tels que 680 espèces de vertébrés ont disparu depuis l’an 1500 à la suite des actions de l’humain; 25 % des espèces sont menacées d’extinction; la détérioration et la disparition de l’habitat par l’humain a réduit l’intégrité écologique des habitats terrestres et marins de 30 % relativement à la référence historique; ainsi, 500 000 des 5,9 millions d’espèces terrestres n’ont plus l’habitat nécessaire à leur survie et sont sujettes à la disparition dans les prochaines décennies. Si le 1 million est un chiffre largement incertain, reste-t-il néanmoins des doutes sur la direction de ce changement?

Curieusement, la science sur les changements de diversité est encore bien jeune. Il est extrêmement difficile d’obtenir l’information nécessaire pour faire le suivi de populations et de la biodiversité. Ce n’est que depuis récemment que les biologistes se sont organisé.e.s et mettent en place des observatoires pour suivre, entre autres, les conséquences des changements climatiques sur la biodiversité. Bien que les scientifiques s’accordent sur les tendances globales, de récentes études controversées (voir par exemple l’article de Vellend et al. 2013)(7) ont souligné le défi de prédire les changements de biodiversité dans notre voisinage immédiat. À titre d’exemple, à l’échelle d’une petite parcelle de terrain d’un mètre carré, il a été documenté que les perturbations humaines amènent tout autant de nouvelles espèces que celles qui disparaissent et donc que les pertes locales de biodiversité sont moins importantes que présumé. Depuis, une toute nouvelle spécialité se développe pour étudier ce qui était auparavant considéré comme un fait acquis, soit que la diversité diminue à toutes les échelles d’organisation. Il ne fait nul doute que la biodiversité change, et les extinctions sont des événements irrévocables; on ne peut revenir en arrière. Néanmoins, toute cette incertitude sur l’estimation de ces changements doit servir de motivation à faire un suivi plus rigoureux.

Alors, où allons-nous avec ce chiffre du 1 million pour la biodiversité? Une recherche rapide de l’intérêt de l’expression au moyen de l’outil Google Trends révèle une montée d’intérêt qui coïncide avec la publication du rapport de l’IPBES, suivi d’une diminution depuis (Figure 1C). Les scientifiques se sont organisés au sein de l’IPBES; c’est maintenant aux mouvements sociaux de prendre le relais pour maintenir la pression et s’assurer une influence politique. Les scientifiques en retour devront voir à ce que l’on puisse mesurer correctement cette quantité pour en faire le suivi ; 1 million d’espèces est peut-être un bon slogan publicitaire, mais il n’est pas aussi fortement ancré dans la science que 2 degrés. Malheureusement, il n’existe pas encore d’extinction-mètre…

Encadré 1. Chronologie de la création de l’IPBES

- Signature de la Convention sur la diversité biologique

- Publication du rapport Millienium Ecosystem Assessment.

- Résolution à la 65e session de l’Assemblée des Nations Unies pour une première assemblée d’établissement de l’IPBES.

- Création officielle de l’IPBES sur le modèle du GIEC à Panama

- Première séance plénière de l’IPBES et création du programme de travail

- Adoption du premier rapport complet et du résumé pour les décideurs politiques. Mention du 1 million d’espèces.

Encadré 2. Conclusions générales du premier rapport IPBES

- La nature et ses contributions vitales à la société, ensemble nommé biodiversité, fonctions et services écosystémiques, se détériorent à travers le monde.

- Les moteurs directs et indirects de changements se sont accélérés au cours des 50 dernières années.

- Les objectifs de conservation et de maintien de la nature ne peuvent être atteints selon les trajectoires actuelles et les objectifs pour 2030 et après ne peuvent être atteints que par des transformations économiques, sociales, politiques et technologiques.

- La nature peut être conservée, restaurée et utilisée durablement et simultanément à d’autres objectifs sociaux au moyen de changements et d’efforts en profondeur.

Encadré 3. Vers un système québécois du suivi de la biodiversité

Le territoire québécois couvre plusieurs milliers de kilomètres carrés et comprend un large éventail de milieux naturels s’étendant de la forêt tempérée à la toundra arctique, en passant par les eaux glacées bordant les côtes, près d’un demi-million de lacs couvrant 12 % du territoire, et plus de 4 500 cours d’eau intérieurs. La quantification et le suivi de l’état des écosystèmes québécois sont au-delà des capacités individuelles des scientifiques. Nous ne disposons pas des ressources pour répondre à des questions aussi simples que : Combien d’espèces y a-t-il au Québec? Est-ce que ce chiffre augmente ou diminue? Quels sont les changements de biodiversité qui résultent directement des activités des grands secteurs industriels? De fait, ces questions demandent des efforts logistiques trop importants pour y répondre en collectant simplement plus de données : le territoire est trop grand et les conditions environnementales changent trop rapidement pour que l’on puisse tout décrire.

Une démarche collective, en réseau, permet une synthèse de l’information et d’aborder des questions scientifiques et stratégiques qui ne seraient pas accessibles autrement, tout en respectant les initiatives individuelles et l’innovation de ses membres. C’est en misant sur un effort concerté qu’il sera possible de documenter les changements de l’état des écosystèmes du Québec, d’identifier de nouveaux enjeux et de faire progresser la connaissance.

Le Réseau d’observation de la biodiversité du Québec a été créé pour satisfaire les besoins de nombreux acteurs du milieu gouvernemental, académique, industriel et non gouvernemental. Cette volonté commune est soutenue par la convergence de différentes initiatives en matière de suivi de la biodiversité. Le réseau s’intègre également aux grandes initiatives internationales en matière de suivi de la biodiversité. Ainsi, le Réseau se joint au Group on Earth Observation – Biodiversity Observation Network (GeoBON) à titre d’observatoire local. Le Centre de la science de la biodiversité du Québec sera à partir de 2021 l’hôte du Secrétariat de GeoBON.

Pour de plus amples informations, consultez le site https://www.biodiversite-quebec.ca/

Pour découvrir d’autres articles sur la biodiversité

Ce texte a également été partagé sur le portail de Biodiversité Québec. Pour d’autres contenus sur l’état de la biodiversité au Québec, consulter le portail >>